Es könnte alles so besinnlich und ruhig beginnen, in diesem Washingtoner Vorort. So friedlich, dass es nur noch Schnee bräuchte um es sich in familienbehüteter Weihnachtsvorfreude bequem zu machen. Mit allem was dazu gehört. Den hoch gelegten, wohlig warmen Füßen und dem zufrieden gefüllten Magen, dem Beobachten von langsam rieselndem Schnee, während die nächste Ladung Plätzchen bereits aus der Küche duftet. Ach ja, wie schön kann das Leben sein. – Oder viel eher könnte. Die Allmacht dem Konjunktiv! Denn obgleich uns Regisseur Mark Pellington (u.a. auch als Schauspieler in ‚Jerry Maguire‘ zu sehen) mit hellen, diffusen Einstellungen in „Arlington Road“ begrüßt, ist das weiße Zeug beileibe nicht alles was zu friedlicher Beschaulichkeit fehlt.

Blutüberströmt schleppt sich ein verwirrter Junge durch ein Wohngebiet. Man sieht stolpernde Füße, lauscht verwirrenden Gedankenfetzen und atmet erst auf, als College Professor und allein erziehender Vater Michael Faraday (Jeff Bridges) den Jungen schließlich findet und mit ihm in die nächste Notaufnahme rast…

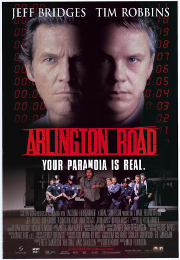

Erst danach beginnt der Vorspann – nebenbei bemerkt ein beklemmendes Gedicht, eine meisterhafte Kollage aus Vorstadtidyll und invertierten, unterbelichteten Traumsequenzen – und somit der Gang durch diese mysteriöse Arlington Road. In eben jener wohnt Faraday mit seinem Sohn. Doch nicht allein. Denn wie sich bereits im Krankenhaus herausstellt, sind der von Feuerwerkskörpern verbrannte Brady Lang und dessen Eltern Oliver (Tim Robbins) & Cheryl (Joan Cusack) Faradays neue Nachbarn. Neu heißt in diesem Fall, dass sie vor zwei Monaten zuzogen und bislang völlig unauffällig blieben. Wie auch immer. Ein solcher Schicksalsschlag verbindet und so scheint der bisweilen eigenbrötlerische Professor und Witwer gar froh darüber, dass sich die Langs aus lauter Dankbarkeit um ihn bemühen. – Man lädt sich zu Grillnachmittagen ein, spült Grillgut mit Softdrinks und Bier hinunter, wettert über die Politik, beobachtet wie sich die Söhne anfreunden und schaut Baseball. Ein amerikanischer Mittelstandstraum der erleichtert, hat doch der junge Grant Faraday nach wie vor unter dem Tod seiner Mutter, die für das FBI arbeitete, zu leiden. Die Spleens um nicht zu sagen paranoiden Anwandlungen des verkopften Vaters, waren diesbezüglich nämlich eher Last als Hilfe. Doch all das ist vergessen und alles scheint gut… solange bis Michael Faraday eine Entdeckung macht, zu machen glaubt und sich fortan von einer Idee in immer erschreckendere Theorien verstricken lässt.

Für den Rest des Films begeben sich Hauptcharaktere wie Zuseher in ein verstörendes Netz aus Angst, Realitätsverlust und Paranoia. Wahrheiten die klar erschienen geraten ins Wanken und das schlichte Bild von Gut und Böse wird farbenfroh ausgemalt. Schwarz und weiß kann man in „Arlington Road“ getrost vergessen. Zumindest bis alles anders wird und die Farbe nur noch eine ist.

Fazit: „Arlington Road“ ist und bleibt einer der besten Psychothriller überhaupt. Und das ist keine Übertreibung. Die Hauptdarsteller sind schlichtweg großartig, während Kamerafahrten und Schnitte meisterhaft Stimmung und Eindrücke transportieren. Doch das ist noch nicht alles. Gespickt mit vielen kleinen Details, welche einem erst beim wiederholten Sehen auffallen und den Film doch so authentisch machen, überzeugt das Werk von der ersten bis zur letzten Minute und nimmt das Publikum mit auf eine beklemmende Reise die schmerzlich real erscheint und gerade deshalb machtvoll nachwirkt.

Regisseur: Mark Pellington Drehbuch: Ehren Kruger Produzent: Peter Samuelson, Tom Gorai, Marc Samuelson Schauspieler: Jeff Bridges, Tim Robbins, Joan Cusack, Hope Davis, Robert Gossett Erscheinungsjahr: 1999 Produktionsland: USA Länge: ca. 112 Minuten